Historique

Une année de l’Académie, octobre 2024 – septembre 2025

La cérémonie des prix du 6 octobre à Royan

Comme chaque année, la cérémonie des prix a constitué l’apogée de notre exercice académique 2024. Devant le public de la salle Jean Gabin où l’on comptait de nombreux élus (et devant 2000 téléspectateurs), l’académie a couronné les personnalités charentaises dont les réalisations et les travaux ont marqué l’année culturelle, le grand prix 2024 revenant au designer rochefortais Mathieu Lehanneur, créateur de la vasque et de la torche des jeux olympiques. L’académie a procédé à la réception solennelle de deux nouveaux académiciens, le paléontologue Eric Dépré et la botaniste Anne Richard, qui ont évoqué leurs travaux avec une passion communicative. Après les discours et les séquences audio-visuelles très applaudis, le traditionnel verre de l’amitié était offert par Monique Fillioux (prix Claire Belon) et Anne Richard (nouvelle élue).

Les lauréats 2024

- Grand Prix de l’Académie 2024 : Mathieu Lehanneur, architecte designer

- Prix Corderie Royale : Denis Montebello, Les couleurs des Charentes et Ma Rochelle et autres îles (Le Ruisseau)

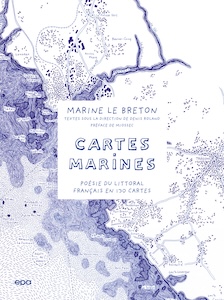

- Prix La Rochelle Université : Marine Le Breton, Cartes Marines (Hachette)

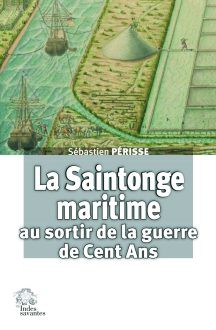

- Prix de la CARA : Sébastien Périsse, La Saintonge maritime au sortir de la guerre de 100 ans (Indes savantes)

- Prix de Royan : Florence Thinard, Insectes (Gallimard jeunesse)

- Prix de la Haute-Saintonge : François des Ligneris pour le moulin de Constance, lieu d’art contemporain

- Prix de Latour de Geay : Pascale Moisdon, La Charente, patrimoine fluvial, militaire, commercial (Geste)

- Prix de Saintes : Blandine Giambiasi, Le goût d’un fleuve, La Charente (La Nage de l’ourse)

- Prix Jean-Claude Dubois : Patrick Tudoret, Juliette, Victor Hugo mon fol amour (Tallandier)

- Prix Jacques et Marie-Jeanne Badois : Chantier Robert Léglise, chantier naval pour bateaux traditionnels

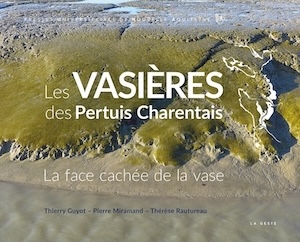

- Prix de l’Île d’Oléron : Thérèse Rautureau, Les vasières des pertuis charentais (Geste)

- Prix de Marennes-Hiers-Brouage : Thomas Brosset, Le fantôme des marais (Terres de l’Ouest)

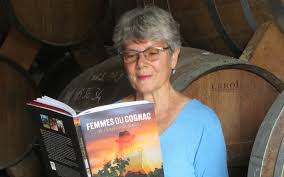

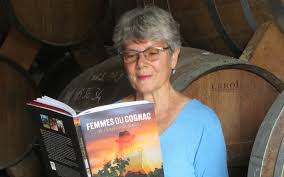

- Prix Claire Belon : Monique Fillioux, Femmes du cognac, de l’ombre à la lumière (Geste)

Une exposition sur l’Académie de Saintonge en préparation à la Maison du Département à La Rochelle

Sous le haut patronage de Sylvie Marsilly, présidente du conseil départemental et à l’initiative de Marie-Pierre Quentin, vice-présidente et de Boris Salaud, directeur de la culture, l’Académie de Saintonge se verra consacrer une exposition dans le grand hall de la Maison du Département de Charente maritime en 2026. Des vitrines, des écrans et des panneaux présenteront l’Académie, son histoire, ses activités, ses prix, et ses lauréats, mais aussi le dynamisme de ses mécènes, collectivités locales, université et fondations privées réparties sur l’ensemble du département. Une belle reconnaissance de 70 ans d’actions pour révéler au public et mettre en lumière les personnalités phares de la culture en Charente-Maritime. L’exposition sera accompagnée d’une série de conférences dans l’auditorium.

Trois nouveaux prix à notre palmarès

Deux de ces nouveaux mécénats viennent élargir le cercle des villes partenaires de l’Académie : le Prix de la ville de Surgères, fondé à l’initiative de Catherine Desprez, Maire de Surgères et vice-présidente du conseil départemental en charge de l’action culturelle, et du Prix de la Ville d’Aigrefeuille fondé par Gilles Gay, Maire d’Aigrefeuille d’Aunis, dans le cadre du développement des activités culturelles de la commune autour de sa nouvelle médiathèque. Enfin, Bruno Drapron, Maire de Saintes est à l’origine du Prix Xavier de Roux qui s’ajoute désormais au prix de la Ville de Saintes, pour honorer la mémoire et l’attachement à la culture d’une personnalité politique marquante de notre département. L’Académie est très heureuse de ces parrainages qui manifestent l’intérêt des collectivités de notre région pour la culture et leur soutien croissant à l’action de leur académie.

La télévision de l’Académie

Depuis sa création il y a deux ans, la chaine de télévision a multiplié la visibilité de l’Académie et de ses prix. Elle atteint à ce jour un très bel audimat de 27 000 téléspectateurs, avec plus de 40 programmes-vidéo dont la cérémonie des prix (diffusée en direct et en différé). Pour suivre les nouveautés et promouvoir la chaine, il est recommandé de s’abonner (gratuitement) à l’Académie de Saintonge sur YouTube.

L’Académie de Saintonge poursuit sa politique de réunions et visites itinérantes

Décembre 2024 : l’Académie a tenu son assemblée générale à la Mairie de Saint Saturnin où elle était reçue par le maire, Didier Barreau, après une visite de la collection nationale des semences de référence de grande culture du GEVES (Groupe d’étude et de contrôle des variétés et semences) au Domaine du Magneraud INRAE de St Pierre d’Amilly, à l’invitation de son responsable, notre collègue Éric Dépré.

Mars 2025 : après une belle visite du chantier Robert Léglise spécialisé dans la restauration de bateaux traditionnels (primé en 2024) à l’initiative de Christine Sebert et Philippe Ravon, l’Académie était reçue à la Mairie par Michel Parent, maire du Château d’Oléron et président de la Communauté de communes. La séance de travail était consacrée à l’examen des dossiers pré-sélectionnés pour le palmarès.

Avril 2025 : visite botanique sur l’Île Madame avec Anne Richard et halte au carrelet de Bernard Maugiron, auteur du Carrelet de l’Île Madame primé en 2023. Les académiciens se sont ensuite constitués en jury, à Port des Barques, pour procéder au vote du palmarès 2025.

Juin 2025 : passionnante visite du CRITT horticole de Rochefort avec et organisée par sa directrice Anne de la Sayette qui retrouve et perpétue les secrets des plantes tinctoriales à l’ancienne.

Juillet 2025 : à l’initiative d’Alain Michaud, visite des fouilles « néandertaliennes » à Saint Césaire dirigées par Isabelle Crèvecoeur, de l’université de Bordeaux, qui a fait aux académiciens les honneurs de son chantier.

Conférences et événements

Le 4 janvier à Aigrefeuille d’Aunis, Éric Dépré était médaillé par M. le Maire, Gilles Gay, et Marie-Dominique Montel exposait les missions de l’Académie en présence de Sylvie Marsilly et Catherine Desprez, présidente et vice-présidente du Conseil départemental.

Le 4 mai à Saintes, pour la St Eutrope, lors de la journée consacrée aux Talents saintais, intervention de Nicole Bertin pour présenter l’Académie et son rôle de mise en valeur de la culture locale.

Le 20 septembre à Châtre (16), dans le cadre des Journées du Patrimoine, table ronde sur les peintures murales de l’abbaye, sous l’égide de l’Académie de Saintonge, avec la participation de Christian Vernou, Marc Seguin et Pascal Even.

Les 3-4 octobre à Saujon : le docteur Olivier Dubois a proposé un cycle de conférences sur la psychiatrie (en partenariat avec l’Académie de Saintonge) suivies par une représentation de Juliette-Victor Hugo mon fol amour la pièce de Patrick Tudoret (prix Jean-Claude Dubois 2024).

Le 9 octobre, à Lille, inauguration du nouvel amphithéâtre de l’université qui portera le nom de Pierre-Henri Simon, homme de lettres, directeur historique de l’Académie de Saintonge. A cette occasion, les panneaux l’exposition charentaise de 2023 consacrée à P-H Simon sont présentés au public lillois.

Le 14 octobre, conférence de Marie-Dominique Montel sur l’Académie de Saintonge et Hélène Carrère d’Encausse dans le cadre des Rendez-vous littéraires de Royan.

La bibliothèque de Meschers prend le nom de Pierre Dumousseau Les archives de notre ancien collègue, écrivain et homme de théâtre ont été déposées aux archives départementales et sa bibliothèque à Meschers, selon la volonté de son épouse, Carol Dumousseau et de leurs enfants. L’inauguration a eu lieu le 24 janvier 2025.

Et une rue de Saujon porte celui du docteur Jean-Claude Dubois… …en l’honneur de notre ancien doyen, psychiatre, homme de lettres, directeur des Thermes de Saujon et de la revue la Saintonge littéraire. Ses enfants — dont notre collègue Olivier Dubois — étaient aux côtés de Pascal Ferchaud, Maire de Saujon et membre de l’Académie, pour l’inauguration en novembre.

La revue, le site web et la page Facebook : trois outils pour une visibilité de nos

activités

La revue annuelle est déposée à la BNF, aux archives de Charente-Maritime et à l’Académie française. Au sommaire, les actualités de l’académie, de ses membres et la présentation des lauréats de l’année. Le site internet très visité, régulièrement mis à jour, offre la possibilité de poser des questions. La page Facebook constitue un outil de communication réactif, alimenté en permanence.

Le palmarès 2024 de l’Académie de Saintonge

Le palmarès 2024 de l’Académie de Saintonge

- Grand Prix de l’Académie de Saintonge : Mathieu Lehanneur, architecte designer

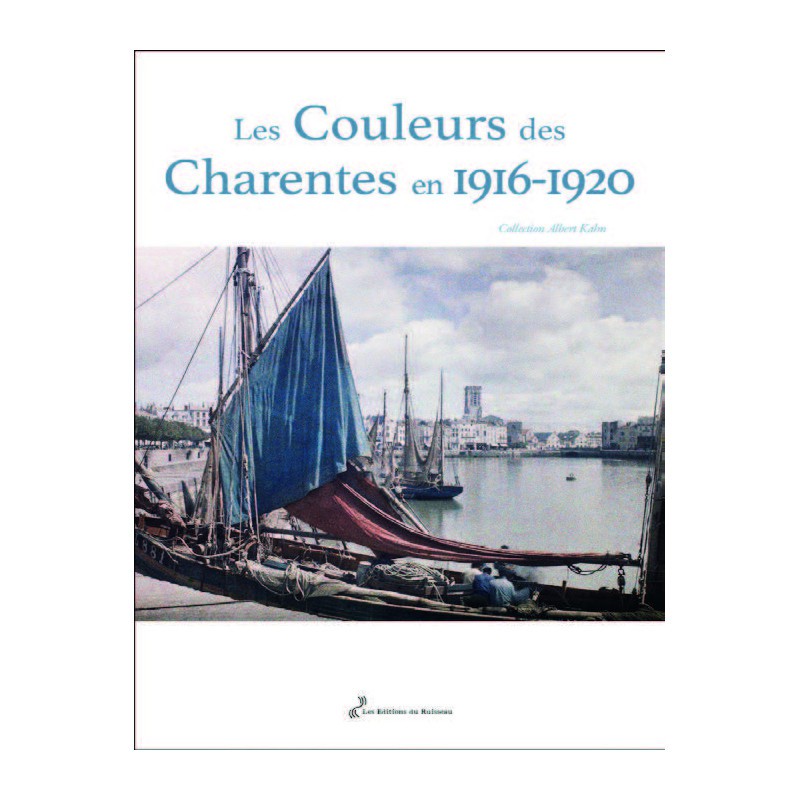

- Prix de la Corderie Royale : Denis Montebello pour Les couleurs des Charentes en 1916-1920 et Ma Rochelle et autres îles (éditions du Ruisseau)

- Prix La Rochelle Université : Marine Le Breton pour Cartes Marines (éditions EPA-Hachette)

- Prix Royan-Atlantique : Sébastien Périsse pour La Saintonge maritime au sortir de la guerre de Cent Ans (éditions Les Indes savantes)

- Prix de Royan : Florence Thinard pour Insectes (éditions Gallimard jeunesse)

- Prix de la Haute-Saintonge : François des Ligneris pour le moulin de Constance, lieu d’art contemporain

- Prix Jehan de Latour de Geay : Pascale Moisdon pour La Charente, patrimoine fluvial, militaire, commercial, Charente-Maritime (éditions Geste/L’Inventaire)

- Prix de Saintes : Blandine Giambiasi pour Le goût d’un fleuve, La Charente

- Prix Jean-Claude Dubois : Patrick Tudoret pour Juliette, Victor Hugo mon fol amour (éditions Tallandier)

- Prix Jacques et Marie-Jeanne Badois : Chantier Robert Léglise, chantier naval pour anciens bateaux traditionnels

- Prix de l’Île d’Oléron : Thérèse Rautureau pour Les vasières des pertuis charentais (Geste éditions)

- Prix de la Ville de Marennes : Thomas Brosset pour Le fantôme des marais (éditions Terres de l’Ouest)

- Prix Claire Belon : Monique Fillioux pour Femmes du cognac, de l’ombre à la lumière (Geste éditions)

Panorama de l’année culturelle Saintongeaise en 2024

Panorama de l’année culturelle Saintongeaise en 2024

Discours d’ouverture des Prix de l’Académie de Saintonge 2024 : Marie-Dominique Montel

Directrice de l’Académie de Saintonge

Mes chers collègues, Mesdames et Messieurs les élus, chers amis,

l’année a été cruelle pour notre académie qui a perdu cinq de ses grands anciens, Alain Braastad, Jacqueline Fortin, Pierre Dumousseau, Madeleine Chapsal et Jacques Dassié. Ayons une pensée pour eux qui ont porté bien haut les couleurs de notre Saintonge.

Nous allons aujourd’hui couronner les lauréats 2024 et recevoir deux nouveaux académiciens. Vous allez donc entendre des discours et vous vous demandez peut-être à quoi ça sert. Eh bien, permettez-moi de vous dire que certains discours ont un pouvoir extraordinaire et qu’ici, en Charente Maritime, nous en savons quelque chose.

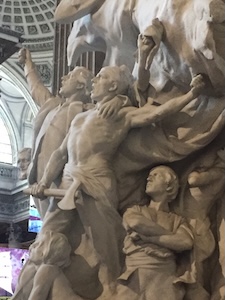

Nous célébrons en effet le 230e anniversaire d’un épisode de la Révolution devenu légendaire, le naufrage héroïque en 1794 du navire le Vengeur. Après un vaillant combat contre les anglais, le capitaine et l’équipage refusèrent de se rendre et de baisser pavillon, préférant s’abimer dans les flots en chantant la Marseillaise. Le nom du capitaine Renaudin est gravé sur l’arc de triomphe de l’étoile et, au Panthéon, une sculpture monumentale immortalise les glorieux marins du Vengeur.

Il appartient d’autant plus à l’académie de Saintonge de saluer leur mémoire que l’équipage venait en grande partie d’ici, du Gua, de Cozes, Rochefort, Marennes, La Tremblade, Mornac, l’Eguille, La Rochelle, l’île d’Aix, Oléron. De surcroit, notre assemblée compte dans ses rangs deux experts, Emmanuel de Fontainieu qui m’a fait découvrir à Cozes le monument à la gloire du Vengeur et Pascal Ferchaud, auteur d’un ouvrage sur le capitaine Renaudin, originaire du Gua comme lui.

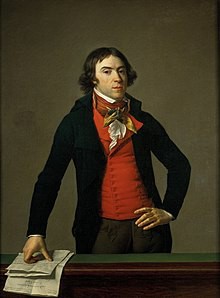

Mais revenons en 1794, la situation n’est pas brillante pour la jeune République, la Patrie est en danger, les soldats de l’an deux font de leur mieux mais sans succès, et c’est la Terreur. Au comité de salut public, Robespierre et Saint Just vont rester célèbres. Il en est un que l’on a injustement oublié, c’est Bertrand Barère, l’un des meilleurs orateurs de la Révolution, celui qui prononce le plus grand nombre de discours. Et pour cause, il est brillant. Quand il y a un auditoire à enflammer où une mauvaise nouvelle à faire passer, ses collègues devaient lui dire « Vas-y toi ».

Pour la bataille navale en question, c’est ce qui s’est passé, il a annoncé les pertes avec sobriété (7 vaisseaux tout de même) et puis il est remonté à la tribune tout feu tout flamme faire un discours incroyable : « Imaginez le Vengeur percé de coups de canon, s’entrouvrant de toutes parts, cerné de tigres et de léopards anglais, un équipage de blessés et de mourants, luttant contre les flots et les canons. Tout à coup, tous montent ou sont portés sur le pont, tous les pavillons toutes les flammes sont arborés, les cris Vive la république, vive la liberté se font entendre… »

En quelques phrases, Barère fait du Vengeur le symbole des vertus républicaines et suscite un enthousiasme phénoménal. On donne un opéra intitulé Naufrage héroïque du vaisseau le Vengeur, on commande des tableaux aux peintres, des poèmes aux poètes, et une maquette du bateau pour le Panthéon. On dirait aujourd’hui que le Vengeur devient une icône de la République.

Barrère n’en était pas à son coup d’essai. Quelques mois plus tôt, quand l’armée républicaine essuyait des revers face aux Vendéens, Barrère avait fait passer la pilule en exaltant la mort glorieuse du petit Joseph Bara, un gamin qui gardait les chevaux de son général, à l’écart du combat. Au retour du général, il n’y avait plus de chevaux et le garçon était mort, on n’a jamais su comment. Vous connaissez la suite, le peintre David l’a immortalisé tout nu (alors qu’on lui avait volé ses chevaux, pas ses vêtements) et des rues portent son nom dans toute la France.

L’avantage avec Joseph Bara c’est qu’il était bien mort. Le hic avec les glorieux marins du Vengeur c’est qu’ils n’étaient pas morts en chantant la Marseillaise, enroulés dans les plis du drapeau. Ils n’étaient pas morts du tout. Leur bateau avait bien coulé mais les Anglais avaient envoyé des chaloupes et sauvé la moitié de l’équipage dont Renaudin que le capitaine ennemi a invité à prendre une collation pour se remettre de ses émotions. Cela n’a rien de choquant, c’est la règle dans la marine. Et Renaudin, rentré en France, va poursuivre une belle carrière jusqu’au grade de vice-amiral. Puis, à la retraite, devenir maire du Gua.

Ce qui est inattendu c’est que la vérité ne détrône pas la légende. Bien au contraire. Sous Louis-Philippe (35 ans après) une campagne de presse dénonce « l’ingratitude d’une Patrie qui laisse mourir dans la misère » les sublimes héros du Vengeur. On leur vote donc une pension, pour être morts en chantant la Marseillaise ! Décision paradoxale mais pas trop chère car ils n’étaient plus que six.

Les écrivains romantiques, Alexandre Dumas, Lamartine, s’emparent du sujet et écrivent des envolées magnifiques. On multiplie les tableaux, les chansons. Dans Vingt mille lieues sous les mers, le capitaine Nemo a bord du Nautilus va se recueillir sur l’épave du Vengeur qui, après un combat héroïque, démâté de ses trois mâts, le tiers de son équipage hors de combat, aima mieux s’engloutir que de se rendre, et disparut sous les flots au cri de : Vive la République ! Jules Verne écrit ces lignes sous Napoléon III. Vous pouvez imaginer l’apothéose sous la IIIe République. À Cozes ville natale de Pillet, le second du navire, on élève un monument. Le naufrage du Vengeur est immortalisé sur le socle de la statue de la République à Paris, sur des tableaux, des gravures, des panoramas, jusque sur les protège-cahiers des écoliers et sous la coupole du Panthéon.

Et Barère me direz-vous ? Barère qui parlait si bien ? Contrairement à Robespierre ou Saint Just, il n’a pas été guillotiné. Nos ancêtres en sont témoins puisqu’il a été incarcéré à la prison de Saintes, avant de s’en évader et de vivre jusqu’à 85 ans. On l’a oublié, lui et sa férocité car il était féroce, mais on a gardé le petit Joseph Bara et les héros du Vengeur. Vous voyez, on en parle encore aujourd’hui. C’est bien la preuve du pouvoir des discours.

Mathieu Lehanneur, designer, créateur de la torche olympique de Paris-2024

Mathieu Lehanneur, designer, créateur de la torche olympique de Paris-2024

Grand Prix 2024 de l’Académie de Saintonge

Mathieu Lehanneur, designer, créateur de la torche olympique de Paris-2024

Rapport : Christophe Lucet

Quelle année 2024 pour Mathieu Lehanneur ! Choisi pour dessiner la torche olympique – et la vasque – des JO de Paris, nommé « designer de l’année » par le Salon Maison et Objet, le natif de Rochefort fête son demi-siècle et vient d’installer à Ivry-sur-Seine sa Factory, le bureau atelier où il conçoit et réalise avec son équipe des créations où l’art et la technologie s’unissent pour répondre aux défis les plus divers.

Il était naturel que notre Académie le cite elle aussi à son palmarès 2024 via un prix convenant bien à ce passionné de sciences qui, à ses débuts, voyait le design comme « le chaînon manquant » entre la médecine et l’art. Et qui consacra son projet d’études à l’ergonomie des médicaments en imaginant des « objets thérapeutiques » qui figurent aujourd’hui dans les collections du MoMa de New-York.

Qu’il s’agisse de filtrer l’air ambiant par les plantes (projet Andrea) ou de créer une station météo en forme de sculpture-écran dans une unité de soins palliatifs, la veine scientifique de notre designer est fertile. Et les brûleurs qui équipent la torche des JO sont conçus pour protéger du moindre courant d’air cette icône légère en acier recyclé dont la symétrie pure évoque l’égalité des valides et des athlètes handisports, celle des sportifs hommes et femmes, et les friselis du vent sur la Seine.

Parmi la myriade de réalisations -rénovation au Grand Palais, série Ocean Memories à Venise, lustre du musée des Arts déco à Marseille…- d’un designer présent aussi bien dans des collections américaines que françaises (Centre Pompidou, Frac Île-de-France) ou belge (musée du design à Gand), on peut aller, dans notre région, admirer la façon dont Mathieu Lehanneur a repensé le choeur (et l’autel) de la vénérable église Saint-Hilaire de Melle (Deux-Sèvres) en sublimant son architecture romane.

Denis Montebello pour « Ma Rochelle et autres îles » et « Les Couleurs des Charentes en 1916-1920 »

Denis Montebello pour « Ma Rochelle et autres îles » et « Les Couleurs des Charentes en 1916-1920 »

Prix de la Corderie Royale

Denis Montebello pour Ma Rochelle et autres îles et Les Couleurs des Charentes en 1916-1920

Rapport : Alain Quella-Villéger

On connaît Denis Montebello, homme d’Épinal venu en Aunis-Saintonge pour y exercer son métier de professeur de lettres ; il a déjà reçu en 2009 le prix Madeleine La Bruyère pour Le Diable, l’assaisonnement. Ce fin poète-romancier et érudit latiniste s’est fixé dans une région où, dit-il, il y a plus de ciels que de paysages. Notre Vosgien n’en est pas moins né en littérature dans ce plat pays de ciel et de mer, même si son sentiment océanique n’a guère le pied marin, il l’avoue !

Il est donc très à l’aise pour saisir la fragrance et la puissance des autochromes de la collection Albert Kahn, ces célèbres ‘‘Archives de la planète’’ qui jadis entendirent rendre compte du vaste monde et n’oublièrent pas d’immortaliser notre littoral atlantique : outre Angoulême et Saintes, furent immortalisés dans les années 1916-1920 La Rochelle, Esnandes, l’île de Ré, Fouras, Rochefort.

Si, dans Ma Rochelle et autres îles, il salue Fromentin, Bonpland, Loti, Simenon, Jean-Jacques Salgon aussi, son exotisme n’est pourtant pas celui des lointains horizons. Denis Montebello se nourrit de la proximité, de l’interstice, des traces ; son aventure au quotidien préfère la cueillette, la lecture buissonnière, l’étymologie, les noms de chalutiers ou de venelles, les saveurs bien sûr. Il aime avant tout faire confiance au hasard, être le « touriste de sa vie » et… écrire – une trentaine de livres, tout de même !

Surtout, Montebello sait observer sur nos plages la bernache cravant à ventre noir ou l’Océanite tempête. Et je veux croire que ce sont aujourd’hui cette bernache, espèce migratrice menacée, et le petit oiseau de mer Océanite tempête refoulé, affamé, sur nos littoraux, qui pour le remercier de sa bienveillante et littéraire attention, lui remettent ce prix de la Corderie royale…

Marine Le Breton pour « Cartes Marines, Poésie du littoral français en 130 cartes »

Marine Le Breton pour « Cartes Marines, Poésie du littoral français en 130 cartes »

Prix de La Rochelle Université

Marine Le Breton pour Cartes Marines, Poésie du littoral français en 130 cartes

Rapport : Emmanuel de Fontainieu

Difficile de classer ce très bel ouvrage qui propose en 130 cartes un portrait complet du littoral français métropolitain, assorti d’une cinquantaine de textes de connaisseurs, d’innombrables citations et d’une préface de l’artiste Miossec. Il s’agit d’une œuvre à part, « poésie du littoral » annonce la couverture. L’auteure n’est aucunement cartographe à l’origine mais artiste graphique, formée aux Beaux-Arts de Lyon et installée à La Rochelle depuis 2013.

Un atlas ? Pas exactement. Tout est juste pourtant, dicté par la rigueur. Côté Terre, les proportions, toponymes, bâtiments, routes, sont calqués sur des documents IGN et vérifiés sur Géoportail. Côté Mer les informations du Crédit photo : Marie Monteiro SHOM donnent l’exacte bathymétrie de l’océan, mais extrapolées et interprétées. Les contributions écrites tirent le propos vers le « sensible », l’émotion, le souvenir. Car la carte est un prolongement de soi.

Livre d’art alors ? Pourquoi pas. Le cœur du projet est dans la confection d’une « broderie graphique », un code très original figurant les profondeurs de la mer. Un entrelacement infini de hachures, points, courbes et cheveux d’encre que l’auteure trace à la pointe fine – il lui faut une semaine pour dessiner une carte – et qui figure l’échappée, le contour invisible et méandreux du « profond ». C’est dans ces mouvements du large, saturant la page, que se déploie l’imaginaire cartographique. Quelque part entre science et égarement.

Sébastien Périsse pour « La Saintonge maritime au sortir de la guerre de Cent Ans »

Sébastien Périsse pour « La Saintonge maritime au sortir de la guerre de Cent Ans »

Prix Royan-Atlantique

Sébastien Périsse pour La Saintonge maritime au sortir de la guerre de Cent Ans

Rapport : Pascal Ferchaud

Sébastien Périsse est docteur en histoire médiévale et il enseigne aujourd’hui dans le secondaire. Il est chercheur associé au CRIHAM de l’université de Poitiers depuis 2022.Il a récemment écrit avec Michel Bochara et Jacques Péret le livre Royan vu de la mer.

La thèse Les campagnes littorales saintongeaises à la fin du Moyen Âge (XVe-mi XVIe siècles) qu’il a soutenue en 2011 sous la direction de Michel Bouchara, a reçu le prix Vaux de Foletier des archives départementales de la Charente Maritime. C’est à partir de ce travail qu’il a produit aux Indes savantes La Saintonge maritime au sortir de la guerre de Cent Ans. La période traitée est mal connue en Saintonge.

En étudiant le chartrier de Thouars, déposées aux archives nationales, il nous permet d’accéder à des archives inédites notamment sur les seigneuries de Didonne, Mornac, Royan, Saujon, Cozes ou Mortagne.

La Saintonge maritime et en particulier le territoire étudié situé entre la Gironde et la Seudre, était, à la fin du Moyen Âge, une frontière. À l’écart des grands centres urbains, cet espace rural, durement éprouvé par la guerre de Cent Ans, va entamer sa reconstruction en s’appuyant sur son ouverture maritime, et lui permettre de s’insérer dans le commerce atlantique en plein essor. La production en grande quantité du sel, un des produits phares du grand commerce, offre à cette ruralité maritime une ouverture internationale qui fut une véritable aubaine en matière d’investissements et d’apports de devises.

Le territoire traité correspond pratiquement à celui de l’actuelle Communauté d’Agglomération Royan Atlantique et c’est donc tout naturellement le prix de la CARA qui est décerné à Sébastien Périsse.

Florence Thinard pour son ouvrage « Insectes »

Florence Thinard pour son ouvrage « Insectes »

Prix de la Ville de Royan

Florence Thinard pour son ouvrage Insectes

Rapport : Jean-François Girard

Aujourd’hui, Florence Thinard est chez elle : elle est née à Royan et y a grandi en profitant avec passion des plages, des dunes et de l’océan. Elle passe quand même son baccalauréat et monte à Paris où elle obtient avec enthousiasme des diplômes d’histoire, de sciences politiques et de relations internationales. Elle revient dans le sud-ouest, à Toulouse précisément. Elle devient journaliste de presse écrite. Elle décrypte les sujets d’actualité pour la jeunesse puis se consacre à la fiction pour enfants. Elle proposera ensuite des romans pour les jeunes en difficulté ou qui n’ont pas accès à la lecture. Sa voie est tracée : Florence Thinard sera autrice pour la jeunesse.

On connait la curiosité des enfants pour les insectes. Est-ce la raison pour avoir produit avec l’aide d’une entomologiste, Camila Leandro et la plume de Benjamin Flouw un très remarquable ouvrage sur les insectes ?

« Insectes minuscules mais essentiels » : Florence Thinard dès la première page invite son lecteur en le tutoyant, c’est un enfant, à découvrir leur vie cachée. En une cinquantaine de pages remarquablement illustrées, du gerris pirate d’eau douce à la cigale grise musicienne de l’été, les enfants et les jeunes vont comprendre comment les insectes se nourrissent, se reproduisent et se protègent.

Mais ce livre peut aussi être laissé dans les mains des adultes : la précision et la rigueur de son texte aideront à comprendre le rôle immense des insectes au sein du monde du vivant à une époque où la biodiversité, exposée à des menaces de toutes natures, doit être activement protégée.

François des Ligneris pour le Moulin de Constance

François des Ligneris pour le Moulin de Constance

Prix de la Haute-Saintonge

François des Ligneris pour le Moulin de Constance

Rapport : Philippe Ravon

François des Ligneris est né à Libourne ; après des études d’architecture et un service militaire dans l’aéronavale, il dirige le Château Soutard (Grand Cru Classé de Saint-Emilion) jusqu’en 2006.

Son intérêt pour les vins et sa volonté de partager ses découvertes avec le plus grand nombre l’amènent à devenir aubergiste-vigneron en ouvrant à Saint-Émilion, en 1987, « l’Envers du Décor ». Cet établissement, bar à vin puis restaurant, devient rapidement incontournable. De cette période prospère qui dure 30 ans, François ne parle pas de chiffre d’affaires mais de rencontres (un million de personnes), artistes, personnalités du monde des lettres, du cinéma, de la musique, du spectacle, de la radio.

Ce qui semble animer François dans l’exercice de ses diverses activités est son désir de partage ; en 2017, il cherche un lieu hors norme pour se consacrer entièrement à cette passion pour l’art qui l’accompagne depuis l’enfance.

Le Moulin de Constance avec sa minoterie l’attend sur une île de la Seugne, près de Pons. Les travaux commencent rapidement pour donner une nouvelle vie à ces bâtiments industriels ; François peut désormais offrir un espace aux artistes qu’il aime, peintres, sculpteurs, céramistes, musiciens, danseurs, écrivains. Chacun y trouve sa place comme une évidence.

Si vous êtes décontenancés devant ces œuvres d’avant-garde, le maître des lieux se fera un plaisir d’ouvrir votre regard sur des perspectives nouvelles et surprenantes, imprévisibles. Le journaliste Jean-Claude Raspiengeas avait titré un article consacré à François des Ligneris « Le tonique mélancolique de Saint-Émilion », nous pourrions aujourd’hui, en référence à Courbet, le nommer « le passeur de l’île de Constance ».

Pascale Moisdon pour « La Charente, patrimoine fluvial, militaire et commercial »

Pascale Moisdon pour « La Charente, patrimoine fluvial, militaire et commercial »

Prix de Jehan Delatour de Geay

Pascale Moisdon pour La Charente, patrimoine fluvial, militaire et commercial

Rapport : Pascal Even

Pascale Moidon, connue pour ses travaux sur le patrimoine industriel, a été nommée chargée de mission pour l’étude du patrimoine industrialisé de la région Poitou-Charentes en 2005, et s’est entourée d’une équipe de photographes composée de Gilles Beauverlet, Marc Deneyer, Raphaël Jean et Christian Rome, pour publier ce travail sur la Charente.

Cette descente du fleuve depuis Salignac-sur-Charente jusqu’à l’embouchure et l’île d’Aix, est l’occasion de l’évocation des sites qui bordent la Charente dans des domaines divers, les sites naturels, l’activité économique avec notamment les ports établis sur les deux rives et le transport des vins, les barrages, canaux, ponts et écluse qui parsèment son cours, les fortifications édifiées pour protéger l’embouchure et le port arsenal de Rochefort.

Cet ouvrage tient compte des recherches effectuées dans le cadre des travaux de l’Inventaire général effectués entre 2016 et 2021. Il est superbement illustré et mérite certainement l’attention des académiciens de Saintonge. Si on ne peut le comparer aux sommes anciennes publiées de façon exhaustive par les équipes de l’Inventaire général, l’ouvrage repose sur des bases scientifiques et souligne l’importance du fleuve pour les populations qui vivaient sur ses rives ainsi que pour l’ensemble de la province.

L’ouvrage proposé constitue dans ces conditions une invitation à découvrir le patrimoine fluvial sans doute insuffisamment connu.

Blandine Giambiasi pour « Le goût d’un fleuve, La Charente »

Blandine Giambiasi pour « Le goût d’un fleuve, La Charente »

Prix de Saintes

Blandine Giambiasi pour Le goût d’un fleuve, La Charente

Rapport : Emmanuel de Fontainieu

La forme du « carnet » convient bien à ce livre inspiré par un projet de grande randonnée : longer le fleuve Charente à pied dans le sens de la descente, sac au dos pendant trois semaines sur 385 km, depuis Chéronnac (Haute-Vienne) jusqu’à l’île Madame (Charente-Maritime). Une affaire menée en avril – mai 2021 par la jeune autrice et son fils de neuf ans. Si la trame est géographique, l’objectif est la collecte des innombrables merveilles qui donnent du goût aux paysages.

Des pierres, des plantes, des fragments de mémoire historique, de belles images du photographe Günther Vicente, des cartes, des croquis : dans cet éclatement de la matière recueillie (très joliment mise en page) se concentre l’esprit des territoires traversés. « Un rendez-vous pour toutes les mémoires »…

Celle des habitants croisés en route, « descendants du fleuve », ne manque pas d’arguments. Leurs histoires, leurs trésors culinaires, composent un paysage linguistique émaillé de patois et de mots d’autrefois (« faire godaille », la grâlée, la cornuelle…), ce qui n’est pas le moindre charme du livre. Ici c’est la langue qui mitonne ses saveurs.

Puisqu’il s’agit « de se raconter des histoires de goût et de petits pays », l’aventure est surtout culinaire. Plus de quatre vingt recettes jalonnent cet itinéraire. Quelle belle idée de concentrer le génie des lieux traversés dans la forme inspirante de leurs spécialités gourmandes ! En lisant, on déguste les millas, tourins, farcis et autres routies comme on ouvre le buffet de l’enfance. Malgré sa brièveté, la recette facilite la macération des mots et consacre un mariage heureux entre matière et mémoire.

Un premier livre délicieux.

Patrick Tudoret pour « Juliette, Victor Hugo, mon fol amour »

Patrick Tudoret pour « Juliette, Victor Hugo, mon fol amour »

Prix de littérature Jean-Claude Dubois

Patrick Tudoret pour Juliette, Victor Hugo, mon fol amour

Rapport : Olivier Dubois

Patrick Tudoret, auteur d’une vingtaine de livres a reçu plusieurs distinctions, dont le Grand prix de la critique littéraire, en 2009, le Prix « Claude Farrère », en 2016, et le Prix Brantôme (2018), pour son livre consacré au peintre rochelais Eugène Fromentin. De formation universitaire, ce littéraire a fait un doctorat en science politique avant de devenir chercheur et enseignant.

Juliette, Victor Hugo, mon fol amour raconte la vie de Juliette Drouet, la femme de l’ombre, la femme fidèle, la femme de chaque instant, pour Victor Hugo. Ce livre évoque la vie fascinante de cette force de la nature qui a donné son talentueux esprit au peuple français qu’il aimait tant et qui le lui rendait bien. Mais il raconte aussi la vie de cette Juliette, jeune orpheline qui inspira le personnage de Cosette, d’un amour sans limite pour « son » Victor. Elle a, pour lui, supporté toutes les épreuves. On ne peut qu’être sous le charme de cette grande dame, respectable et respectée, y compris par Madame Hugo, à la fin de sa vie.

Patrick Tudoret, très attaché à la Charente-Maritime et La Rochelle où il a vécu durant son adolescence, a, entre autres, publié un album sur La Rochelle, aux Editions Sud-Ouest. Il a également présenté sa pièce de théâtre Juliette, Victor Hugo, mon fol amour sur les planches de la salle Jean Gabin de Royan, à l’automne 2023. Alors qu’il a su parfaitement décrire l’amour unissant Juliette à Victor, il n’est pas étonnant que le dernier livre de Patrick Tudoret traite de l’amitié. Après nous avoir enseigné les conditions de l’amour, vues par Juliette, il nous apprend les vertus de l’amitié.

Association du chantier naval Robert Léglise

Association du chantier naval Robert Léglise

Prix Jacques et Marie-Jeanne Badois

Association du chantier naval Robert Léglise

Rapport : Christine de Ponchalon

Parfois vous les repérez encore échoués dans un recoin de vasière ou à moitié engloutis au milieu d’un marais : une carcasse de bateau en bois, quelques membrures, images d’un passé paraissant lointain, attirent votre regard. Ce sont les modestes vestiges, oubliés, des anciens bateaux de travail qui ont sillonné, pendant des siècles, les eaux des pertuis charentais.

Avant l’invention de la fibre de verre et des résines de synthèse, les coureauleurs et ostréiculteurs sortaient chaque jour de leur dure vie de marin à bord de ces bateaux traditionnels. Lasses marennaises, côtres, revenaient à quai après chaque marée. Leur pêche faisait vivre les familles et le petit monde tournant autour des ressources arrachées à l’océan. Avec eux ont bien failli disparaître les métiers de l’entretien et de la réparation de ces outils de travail délaissés pour la modernité, et aussi, il faut bien le reconnaître, pour les facilités offertes aux pêcheurs par les bateaux contemporains. Un bateau en bois, ah, que c’est beau… lorsqu’on vient à Marennes ou au Château d‘Oléron, mais seulement pour les vacances d’été !

De 1890 à 1995, le chantier naval Robert Léglise a construit et entretenu ces bateaux en bois. Et quand le dernier de la lignée, aimé de tous, arrête son activité et lorsque les bruits et les voix des hommes au travail ont cessé, les oléronais se sont dit qu’il ne fallait pas que ce passé et ce savoir disparaissent à jamais. L’association du Chantier naval Robert Léglise a ainsi vu le jour en 1995. La passion et la compétence de ses membres ont conduit l’Académie de Saintonge à lui décerner le Prix du Patrimoine, Jacques et Marie-Jeanne Badois.

Thérèse Rautureau, dessinatrice, pour son livre « Île d’Aix – Les vasières des pertuis charentais »

Thérèse Rautureau, dessinatrice, pour son livre « Île d’Aix – Les vasières des pertuis charentais »

Prix de l’Île d’Oléron

Thérèse Rautureau, dessinatrice, pour son livre Île d’Aix – Les vasières des pertuis charentais

Rapport : Éric Depré

Thérèse Rautureau, après avoir enseigné les Arts appliqués dans un lycée d’Orléans, a profité de sa retraite pour regagner sa maison de l’ile d’Aix où elle a ainsi eu le loisir de contempler la formidable diversité végétale du littoral.

Thérèse s’est imprégnée de ce monde végétal et se l’est approprié d’une manière peu connue en allant aussi bien dans le détail aérien que souterrain. La pointe de son pinceau et la précision de ces gestes nous amènent à une poésie visuelle sans précédent, où l’art et la science perdent leurs repères. Elle nous plonge ainsi dans ce voyage visuel où ces magnifiques dessins de plantes sont comme des portraits où la dureté de la vie emprunte les cicatrices de nos existences sur terre. Ces œuvres sont les clés de voûte de nombreux ouvrages et expositions en France.

Attachée aux plantes du littoral, Thérèse s’est intéressée aux vasières de Charente Maritime. Ces vases aux abords rebutants, où l’on perd les chaussures à la moindre aventure. Sa complexité, biologique et géologique, en perpétuelle décomposition et recomposition, l’odeur d’œuf pourri. La vie grouillante où l’invisible est prêt à vous mordre, couper ou bien vous piquer.

Avec toutes ces cartes en main Thérèse Rautureau a publié un nouvel ouvrage fin 2023, Vasières des Pertuis Charentais, co-réalisé avec Pierre Miramand et Thierry Guyot, avec cette fois une approche littéraire sur cette vase à l’image négative pour nous humains, et pourtant d’une richesse insoupçonnable. Avec photos, dessins et illustrations remarquables, elle a su, avec ces deux collègues, mettre en valeur ces zones méconnues de notre région.

Thomas Brosset pour « Fantôme des marais »

Thomas Brosset pour « Fantôme des marais »

Prix de la Ville de Marennes

Thomas Brosset pour Le Fantôme des marais

Rapport : Christophe Lucet

« Donner le goût de la nature aux lecteurs de polars, et l’envie aux amoureux de la nature d’ouvrir des romans policiers » : ainsi Thomas Brosset résume-t-il le propos de son « Fantôme des marais ». Fantôme qui revêt le plumage d’un héron très rare, le butor étoilé, dont la tenue de camouflage le rend invisible lorsqu’il s’immobilise dans les phragmites, sauf par les observateurs patients et avertis, qui tendent l’oreille pour percevoir son chant semblable à la corne de brume.

Le natif de Thouars (Deux-Sèvres) est de ceux-là. Il a beau avoir fait carrière dans le journalisme – quarante ans à arpenter la Charente Maritime et le grand sud-ouest pour le journal du même nom -, sa passion pour l’ornithologie est dévorante : démarré dans notre département, son tour de France de la gent ailée a produit une trentaine de petits ouvrages -publiés pour la plupart aux éditions de La Geste – qui donnent envie d’imiter l’auteur en filant dès l’aube, jumelles autour du cou, observer les ramages de l’innombrable famille oiseau.

L’histoire régionale est l’autre corde à son arc. En 2013, Thomas avait eu les honneurs du prix Champlain de notre académie pour Les Filles de la Rochelle (publié par le Croît-Vif), assorti du prix Mélusine des auteurs de Poitou-Charentes. Son intérêt pour l’histoire de la cité portuaire charentaise s’était étendu à un aspect méconnu : l’appartenance de La Rochelle à la Ligue hanséatique (créée en 1241 à Lübeck), la puissante union des cités marchandes du Nord. L’auteur en avait fait la matière d’un reportage puis d’un livre également publié par l’éditeur charentais.

Côté polar, Thomas Brosset a déjà livré en cette année 2024 deux autres histoires dont les héros sont des oiseaux rares : le gypaète barbu (dit « casseur d’os ») de la vallée d’Ossau et notre fou de Bassan oléronnais. En attendant un autre opus pyrénéen dont la parution ne fait « Palombe d’un doute »…

Monique Fillioux, pour « Femmes du Cognac, de l’ombre à la lumière »

Monique Fillioux, pour « Femmes du Cognac, de l’ombre à la lumière »

Prix Claire Belon

Monique Fillioux, pour Femmes du Cognac, de l’ombre à la lumière

Rapport : Christine de Ponchalon

Monique Fillioux est une femme orchestre, dans tous les sens du terme : juriste, musicienne, cavalière, cuisinière, écrivain, le tout avec talent, ce pourquoi l’Académie la distingue aujourd’hui.

La tradition agricole et viticole lui a dévolu la gestion et la commercialisation des cognacs portant son nom, et, en 1977 surtout celui de son mari. Car à cette époque, nous paraissant si lointaine, l’épouse et mère demeure à l’arrière-plan et dans l’ombre. Pourtant, déjà, elle est l’indispensable pilier sur qui repose l’existence d’une exploitation et de la famille qui en vit.

L’image classique du passage de l’ombre à la lumière n’est pas fausse ni même réductrice. Les femmes du Cognac travaillent aujourd’hui dans les vignes le jour, à la distillation, devant les alambics la nuit. Et aussi au chai, à la maison, dans les salons professionnels… tout le temps.

Dans cette belle galerie de portraits de femmes du Cognac, l’ouvrage de Monique Fillioux, place côte à côte de très jeunes femmes et des pionnières ayant dû affronter, sans peur, le regard des autres (et pas seulement celui des hommes), les crises du marché des eaux de vie, le gel et la sécheresse, les appels de la banque, les doutes et les inquiétudes de leurs proches.

Mais aujourd’hui elles sont là, elles ont réussi. Monique Fillioux leur rend un hommage plus qu’admiratif. Après tant d’années, souvent difficiles, la relève est bellement assurée.

Réception d’Anne Richard au 6e siège de l’Académie

Réception d’Anne Richard au 6e siège de l’Académie

Discours de présentation par Emmanuel de Fontainieu

Les voies qui s’ouvrent dès l’enfance sont les plus prometteuses… Qui sait si le fait de naître dans l’abbaye Blanche de Mortain (ancien établissement cistercien de la Manche) n’a pas donné à Anne Richard quelques facilités dans sa relation avec le ciel ?

Les voies qui s’ouvrent dès l’enfance sont les plus prometteuses… Qui sait si le fait de naître dans l’abbaye Blanche de Mortain (ancien établissement cistercien de la Manche) n’a pas donné à Anne Richard quelques facilités dans sa relation avec le ciel ?

Vu du bocage normand, le magnifique spectacle de la nature s’inscrit très tôt au cœur de sa vie : tous les dimanches avec son père (médecin de campagne, l’exemple vivant d’une existence tournée vers les autres) dans de longues marches de découverte du pays et de mémorables escapades en camping-car de l’Écosse aux Pyrénées, en passant par la baie du Mont Saint Michel et ce graal des naturalistes : l’îlot de Tombelaine. Anne n’est pas scoute mais… élevée à la scoute, avec une dilection précoce pour les nuits à la belle étoile qui traversent l’éternité cosmique.

Ses études d’ingénieure en agriculture ne lui apportent pourtant pas ce qu’elle recherche. Pas plus que ses premières incursions professionnelles dans un milieu agricole dont elle n’est pas issue et qui ne jure que par le productivisme. Anne est en quête d’une autre forme de relation à la nature. Avec son mari, Bruno, qui travaille à l’INRA, quelques années passent en Bretagne. Anne consacre l’essentiel de son temps à l’éducation de leurs trois enfants. Un déclic se produit alors, découlant de son engagement associatif au sein de « Bretagne Vivante » puis de l’écomusée de Montfort-sur-Meu (Ile et Vilaine, en « Pays Pourpré » à la bordure de la forêt de Brocéliande). Ce qui n’est encore qu’une passion va devenir son métier : elle sera guide naturaliste, c’est-à-dire « intermittente du spectacle de la nature », spécialisée en botanique.

Connaître, comprendre et transmettre ce que l’on sait des plantes et fleurs sauvages demande d’abord une forte capacité à s’émerveiller en marchant. Mais passe aussi par l’acquisition inlassable de connaissances permettant le classement des herbes folles par familles, par espèces, leurs propriétés médicinales et alimentaires. Anne confesse un goût pour les milieux improbables et les coins délaissés : marais, buttes et chemins perdus qui se déploient comme de petits mondes. La passion de la connaissance ne serait rien sans l’envie de transmettre : après les inventaires et expertises, son érudition s’épanouit dans des conférences, stages, publications et sorties nature. En « distillateur de territoire », le guide naturaliste est orienté vers les autres.

En 1997, Anne et Bruno se fixent en Charente-Maritime. À Rochefort d’abord puis à Fouras, entre « espérance et paradis ». Une association voit le jour en 2004, « À fleur de marée, balades nature », un outil qui focalise Anne Richard sur la botanique du littoral, de l’estuaire, des îles. Suivent des herbiers, propositions de balades et livres de cuisine à base de plantes… Fouras, c’est aussi le lieu d’éclosion d’une nouvelle passion : la pratique du bain de mer quotidien (toute l’année !), exercice dont on ne dira jamais assez les bienfaits. Le froid saisit, mais le choc mène infailliblement à une forme de… résurrection. Le groupe des « Bonnets de grand-mère » se constituera un peu plus tard.

Parmi sa riche bibliographie, je voudrais souligner pour conclure un livre charmant qui résume la généreuse personnalité de l’autrice : Jeux buissonniers, une belle fête champêtre (Éditions La nage de l’ourse, 2022). Il explique comment confectionner des jouets éphémères ou pérennes à partir de végétaux : branchages, feuilles, fleurs ou fruits. Un livre conçu par une mamie magicienne avec l’aide active de six de ses petits enfants pour produire boîtes à trésors, mandalas, couronnes et colliers de fleurs, éventails et sifflets. La botanique trace aussi un chemin vers l’art d’être grand-mère.

Discours de réponse d’Anne Richard

Je remercie l’Académie de Saintonge de m’accueillir parmi ses membres, et tout particulièrement Emmanuel de Fontainieu qui avec élégance et délicatesse a su retracer mon cheminement, celui qui m’a amenée jusqu’à vous aujourd’hui. A cette évocation bienveillante, j’ajouterai quelques touches.

Je suis née en même temps que l’Académie de Saintonge, qui fête cette année ses 67 ans. Avec À fleur de marée, balades nature, l’association que j’ai créée en 2004 à Fouras, ce sont des milliers de personnes de tous horizons qui ont participé aux sorties de découverte de la flore et des paysages charentais. Transmettre, apprendre à s’émerveiller, changer son regard sur la flore spontanée « les mauvaises herbes », voilà ce qui me motive. Depuis 20 ans, j’ai aussi été sollicitée pour former des professionnels : les écogardes de l’île de Ré, les brigades vertes du Département, les services des Espaces Verts de nombreuses communes et même les animateurs nature de Terre de sel à Guérande.

En 2013, l’éditeur Les Petites Allées à Rochefort, lauréat de cette académie, a eu la bonne idée de publier un extrait de l’ouvrage que René Primevère Lesson avait publié en 1835, la Flore rochefortine. Cet ouvrage m’a captivée et j’ai eu envie d’en savoir plus. Je me suis rendue à l’Ancienne Ecole de Médecine Navale de Rochefort où j’ai pu consulter longuement l’intégralité de ce livre. Cette recherche m’a amenée à proposer une conférence, où après avoir présenté la vie passionnante et les voyages de RP Lesson, j’ai essayé de comparer la végétation actuelle autour de Rochefort avec celle qu’il a décrite dans la Flore rochefortine, et son évolution en 200 ans.

J’espère vous entraîner un jour dans mes pérégrinations naturalistes à la découverte de senteurs et de saveurs nouvelles ou oubliées offertes par la nature saintongeaise. Je prendrais pour exemple le maceron, une plante très commune sur nos côtes, qui aurait été introduite par les romains, consommée pendant tout le Moyen-Âge, et aujourd’hui tombée dans l’oubli.

e souhaite maintenant rendre hommage à mon illustre prédécesseur, Alain Braastad, que, grâce à la complicité de Christian Vernou, j’ai presque l’impression d’avoir connu.

Alain Braastad a vécu à Jarnac à quelques lieues de Cognac. Deux points essentiels ont marqué sa vie :

– Sa profession : directeur de la maison de cognacs Delamain à Jarnac, la marque préférée du président Mitterrand, lui-même né et inhumé à Jarnac (sa maison natale se visite, et des conférences s’y donnent toujours). La distillation est tout un art : il faut un assemblage savant pour obtenir la spécificité d’un cognac. C’est ce savoir-faire qui conforta la réputation et la prospérité de la maison qu’il dirigea pendant 29 ans, jusqu’en 2000.

– Ses passions : l’histoire régionale, le patrimoine, l’archéologie, la généalogie.

Alain Braastad est issu d’une famille d’érudits, les Delamain-Braastad : son ancêtre Philippe Delamain, archéologue a fouillé et publié le cimetière mérovingien d’Herpes. Son grand-père, Robert Delamain, était président de la Société archéologique et historique de la Charente, il était aussi spécialiste des faïences régionales. Un de ses grands-oncles, Jacques, était ornithologue et a rédigé plusieurs ouvrages de référence. Alain lui a rendu un vibrant hommage lors d’une conférence à l’abbaye de Châtres, pendant les dernières journées du Patrimoine. S’il paraissait un peu froid en premier abord, Alain Braastad était en réalité un homme chaleureux très cultivé, toujours prêt à discuter, à échanger sur de nombreux sujets. Il avait aussi un humour un peu british ; d’ailleurs, le milieu du cognac est très marqué par les relations avec nos voisins d’Outre-Manche.

Il allait souvent aider Christian Vernou lors de ses prospections archéologiques. Son épouse Marie-Lise, discrète et charmante, l’accompagnait souvent sur les chantiers de fouilles mais aussi dans ses recherches patrimoniales.

Alain Braastad était membre du GREH (Groupe de Recherches et d’Etudes Historiques de la Charente saintongeaise) et donnait des conférences sur des sujets variés. Il était aussi membre de la société des archives historiques de la Saintonge et de l’Aunis, cherchant inlassablement à retrouver les noms des personnes, des lieux ou des professions dans les documents anciens… Il a ainsi publié deux ouvrages de plus de 400 pages concernant la correspondance des Sieurs Bouniot, père et fils, adjudicataires du marché de fourniture en eaux de vie pour le magasin aux vivres de Rochefort.

À Jarnac, catholiques et protestants se côtoyaient en bonne intelligence. Alain Braastad, de famille protestante, a écrit sur l’histoire de la religion réformée en Charente et sur son rôle dans le négoce mais il a aussi écrit une monographie sur l’église de Jarnac. Il s’est beaucoup intéressé à l’histoire des religions.

Enfin, pour compléter ce tableau des nombreux talents et de l’éclectisme des centres d’intérêts d’Alain Braastad, j’ajoute qu’il était aussi un homme respectueux de la nature, souvent révolté des abus des hommes. Contemplatif, il ne se lassait pas d’admirer la beauté des choses. En cela, nous nous rejoignons bien et je suis très honorée de m’asseoir au 6e siège qu’il a occupé avant moi durant 25 années.

Retrouvez les discours des nouveaux académiciens, la présentation des lauréats et l’ensemble de la cérémonie des prix sur la chaîne de l’Académie de Saintonge. La mise en images, la réalisation et la captation de la séance publique du 6 octobre 2024 sont l’œuvre de Christopher Jones et Blake Jones que l’Académie remercie chaleureusement.

Réception d’Éric Dépré au 14e siège de l’Académie

Réception d’Éric Dépré au 14e siège de l’Académie

Discours de présentation par Didier Néraudeau

Éric Dépré est né en 1964 à Niort et habite Aigrefeuille d’Aunis. Intéressé très tôt par les fossiles, il ramasse ses premiers spécimens vers 9 ou 10 ans, et poursuit ses collectes depuis plus de quarante ans, toujours aussi curieux et passionné, jusqu’à réunir aujourd’hui près de 12 000 animaux et plantes fossilisés. Ses prospections, débutées en Charente-Maritime, se sont progressivement élargies aux autres départements du nord de l’Aquitaine et du Poitou, pour finalement couvrir quasiment toute la France, intégrant même des pièces paléontologiques remarquables venues de l’étranger et issues d’échanges avec des structures muséales d’autres pays.

Éric Dépré est né en 1964 à Niort et habite Aigrefeuille d’Aunis. Intéressé très tôt par les fossiles, il ramasse ses premiers spécimens vers 9 ou 10 ans, et poursuit ses collectes depuis plus de quarante ans, toujours aussi curieux et passionné, jusqu’à réunir aujourd’hui près de 12 000 animaux et plantes fossilisés. Ses prospections, débutées en Charente-Maritime, se sont progressivement élargies aux autres départements du nord de l’Aquitaine et du Poitou, pour finalement couvrir quasiment toute la France, intégrant même des pièces paléontologiques remarquables venues de l’étranger et issues d’échanges avec des structures muséales d’autres pays.

Éric Dépré s’est toujours efforcé de faire partager ses découvertes et ses connaissances à un large public. Cette démarche a débuté avec la réalisation du musée qu’il a construit avec son père et dans lequel il organise des visites gratuites pour des scolaires, des universitaires ou des associations. Elle s’est développée avec la mise à disposition de ses fossiles pour des expositions grand public dans divers espaces muséographiques (Musée du Grand-Pressigny – 2011 ; Muséum Angoulême – 2014/15, Centre Minier de Faymoreau – 2013, Muséum de La Rochelle – 2015, Musée Vert de Le Mans -2015/16, …), voire en constituant la totalité du support de certaines expositions paléontologiques, comme à l’Aquarium de La Rochelle (La vie dans les lagons du Jurassique et du Crétacé – 2007 ; Poissons fossiles – 2010 ; Ammonites chef d’œuvres du temps – 2012).

Outre les musées et leurs expositions, Eric Dépré s’est investi dans la vulgarisation scientifique grâce à trois films co-réalisés avec Léon Damour et Pierre Miramand, la diffusion de ces films ayant été généralement suivie de conférences tout public sur les thématiques mises en images. Au total, rien qu’en région Poitou-Charentes, plus de 3000 personnes sont venues assister à ces documentaires paléontologiques et aux exposés associés.

Sur le plan de l’écriture, les activités d’Éric Dépré conjuguent des publications scientifiques et des guides de vulgarisation. Ses co-signatures d’articles académiques s’inscrivent dans l’étroite collaboration qu’il a tissée avec divers chercheurs CNRS ou enseignants-chercheurs universitaires avec qui il collabore fructueusement depuis 30 ans, au premier rang desquels on trouve les paléontologues de l’Université de Rennes. De multiples fossiles remarquables pour leur importance dans la compréhension de l’évolution du vivant ou ayant permis d’affiner la datation relative de couches géologiques ont en effet été collectés par Eric Dépré qui les a spontanément confiés à ses interlocuteurs scientifiques. Ces dons ont abouti à une trentaine de publications dans des revues nationales ou internationales, et certaines espèces fossiles ont été nommées en son hommage en remerciement de ce partenariat (par exemple la plante Eucalyptolaurus deprei). Ont ainsi été publiés tour à tour, grâce aux découvertes d’Eric Dépré, des insectes, des restes de dinosaures ou de requins, et des plantes fossiles datant du Crétacé. Parallèlement à ces publications, le matériel paléontologique collecté par Eric Dépré a constitué une part du matériel analysé par des étudiants en master, pour leurs stages de 2e année, ou en doctorat de paléontologie, dans le cadre de leur thèse, ces doctorants étant ensuite devenus eux-mêmes de grands paléontologues professionnels à Rennes (Vincent Perrichot, Romain Vullo), Montpellier (Vincent Girard), ou Paris (Jean-David Moreau). Dans le domaine de la vulgarisation, l’ouvrage sur la Paléontologie de l’Aunis : sur les traces d’Alcide d’Orbigny, qu’il a coécrit avec Pierre Miramand et Thierry Bouyer a été primé en 2021, par l’Académie de Saintonge. Leur dernier ouvrage, paru en 2024, met encore plus en lumière ces trésors paléontologiques de notre région.

En tant qu’enseignant-chercheur en paléontologie depuis 30 ans, j’ai eu l’opportunité de rencontrer de nombreux prospecteurs et collectionneurs amateurs de fossiles, certains d’entre eux ayant collaboré ponctuellement à mes activités de recherche ou à celles de collègues universitaires. Mais de toutes ces rencontres humaines et scientifiques, celle d’Éric Dépré est exceptionnelle par la combinaison d’une honnêteté et d’un dévouement sans faille, par la justesse et l’ambition de son questionnement scientifique, et par la qualité et la diversité de ses travaux, tant au service du grand public qu’à destination du monde scientifique. C’est avec bonheur et honneur que j’accueille aujourd’hui Éric Dépré à l’Académie de Saintonge.

Discours de réponse d’Éric Dépré

Mesdames et messieurs les académiciens, chers amis.

Mesdames et messieurs les académiciens, chers amis.

Merci à Didier Néraudeau pour ce portrait paléontologique sans faille.

Didier, cela fait bientôt près de vingt ans que nous partageons la même passion, la paléontologie.

Paléontologue, passionnant et passionné avec qui j’ai exploré de nombreux sites exceptionnels de notre territoire charentais. D’une rigueur paléontologique incontournable tu m’as aussi fait découvrir les interstices de cette discipline par le biais de nombreuses publications et ouvrages scientifiques.

Aujourd’hui, je suis honoré de me voir accueilli parmi vous mesdames et messieurs les académiciens en rejoignant cette belle institution qu’est l’académie de Saintonge. Ma soif de découvertes ne cherche qu’à s’ouvrir à la culture, au patrimoine et plus simplement au monde qui nous entoure. Aussi j’espère être à la hauteur de vos attentes me voilà propulsé au 14e siège à la suite de Marc Fardet académicien depuis 2001.

Marc Fardet est un personnage incontournable de la mémoire rochefortaise. Il fut responsable du service historique de la marine à Rochefort. On lui doit à ce titre l’inventaire des archives de la marine. Infatigable et déterminé, il est l’auteur de nombreux articles sur Rochefort et l’arsenal de Colbert.

Les travaux de Marc Fardet ont également été consacrés au sauvetage de l’architecture remarquable, qu’est ce magnifique monument enjambant la Charente : le pont transbordeur de Rochefort, dernier de sa catégorie. Nous pouvons aujourd’hui, admirer ce bel ouvrage fraîchement restauré.

Marc Fardet, par de nombreux articles, est aussi un ardent défenseur des paysages de Charente-Maritime en condamnant la prolifération des parcs éoliens. Du côté artistique, sous l’impulsion de son épouse Marie-Claude, il a créé un ensemble choral et instrumental dit de la Corderie Royale, spécialisé en musique baroque.

Des amarres de la Corderie Royale, c’est outre atlantique que Marc Fardet devait poser l’ancre afin de faire renaître par un ouvrage passionnant et fort bien illustré l’histoire d’un petit navire pour un grand destin « La Belle ». Ce bateau d’une quinzaine de mètres de long et d’à peine 5 mètres de large, appartenant à la flotte de Louis XIV, qui a coulé dans la baie De Matagorda en Amérique, mais demeure le symbole de la tentative malheureuse de Cavelier de la Salle de fonder un établissement français permanent dans le golfe du Mexique. Aujourd’hui, c’est au nom de cet héritage que le Capitole du Texas, à Austin, arbore aux côtés des emblèmes, espagnol, mexicain, et américain, le drapeau fleurdelysé des rois de France. Merci monsieur Fardet d’avoir apporté toutes ces connaissances pour enrichir la mémoire de notre département.

Sans transition, de l’océan liquide à celui du solide pris au chalut du temps dans le ressac des rocs, ce n’est pas la « Belle » que je suis allé chercher mais se sont bien des millions d’années d’histoire de la vie qui ont nagé vers ma curiosité. Dans cette Charente-Maritime aux multiples facettes, riche en secrets paléontologiques, c’est là que je devais aller.

Bercé non pas par les flots, c’est l’œil rivé sur les sols calcaires ou sableux de notre belle région que j’ai mis mes pas dans ceux de grands naturalistes comme Louis-Benjamin Fleuriau De Bellevue, Alcide Dessalines d’Orbigny, Charles Edouard Beltrémieux sans oublier Augustin-Marie Boisselier, chef de comptabilité à l’arsenal de Rochefort et passionné de paléontologie, à qui l’on doit la découverte des premiers ossements de dinosaure dans notre département, à St Agnant. Tous ces hommes m’ont ouvert un champ de prospection quasi illimité.

Riches de ces enseignements, c’est mon âme qui, à l’âge de neuf ans, est tombée dans les entrailles de cette terre charentaise pour devenir aujourd’hui ce que je suis.

Au milieu de nulle part, dans ces contrées charentaises où, je me suis tant de fois assis en tailleur, non pas pour la méditation mais pour l’interrogation, pour un instant voyager dans le temps, observer et se dire « il y a-t-il ici quelque chose que je ne vois pas ». Le temps s’arrêtait alors au moment où l’émerveillement commence : ici une dent de requin d’à peine 3 millimètres, là une vertèbre centimétrique d’un serpent ancestral, et me voilà transporté dans un voyage temporel sans limite.

Chef-d’œuvre du temps, mes découvertes devaient finalement servir la science et mon patronyme marqué pour la postérité, avec l’ancêtre des lauriers, Eucalyptolaurus depreii, mais aussi des termites ancestraux dédiés à mes deux filles Chloé et Salomé, ou bien la première plume de dinosaure de grande taille découverte en France ou bien encore une nouvelle famille de libellules, et bien d’autres par la suite.

Aidé par de nombreux passionnés, professionnels, amis dont Didier Néraudeau, Pierre Miramant, Thierry Bouyer, Léon Damour et bien d’autres ainsi que ma précieuse famille mon épouse Sylvie, nos deux filles, mes parents. Sans oublier la rencontre avec Pascal et Roselyne Coutant qui marquera une belle collaboration donnant naissance à des expositions remarquables dans ce lieu prestigieux qu’est l’aquarium de la Rochelle.

Ce sont aujourd’hui des milliers d’heures de prospections, près de 12 000 pièces réunissant plusieurs collections, ammonites, oursins, dinosaures, plantes que les scientifiques et naturalistes peuvent venir observer.

Belle reconnaissance que de rejoindre l’académie de Saintonge, mais aussi une belle reconnaissance et hommage à tous ceux qui m’ont soutenu depuis mes débuts jusqu’à ce jour.

Retrouvez les discours des nouveaux académiciens, la présentation des lauréats et l’ensemble de la cérémonie des prix sur la chaîne de l’Académie de Saintonge. La mise en images, la réalisation et la captation de la séance publique du 6 octobre 2024 sont l’œuvre de Christopher Jones et Blake Jones que l’Académie remercie chaleureusement.

Contributions : octobre 2023 – octobre 2024

Contributions : octobre 2023 – octobre 2024

Contributions personnelles des académiciens depuis octobre 2023

Nicole Bertin

http://nicolebertin.blogspot.com

Publication de son blog sur la culture, le patrimoine et l’actualité en Charente-Maritime. Soutien à la vie artistique en particulier et éclairage sur le châtelet du château de Jonzac qui vient d’être restauré. Présentation d’une exposition photographique dédiée à la nature. Au sein du bureau de l’Université d’Eté de Jonzac, préparation du programme des conférences en juillet et août 2023. Avec l’association les Amis de Jonzac, valorisation et visites du jardin médiéval situé près des anciennes douves du château.

Jacques Bouineau

https://www.jacques-bouineau.fr

Conférences : « Germain MEAUME et l’École centrale de Saintes sous la Révolution, nouveauté et tradition dans l’enseignement », Société des archives historiques de la Saintonge et de l’Aunis (SAHSA) et Association rochelaise des amis de l’université (ARAmU) (Saintes, 30 IX 2023) ; « Promenade à la Renaissance : entre art et politique », médiathèque de La Rochelle (8 III 2024) ; « Centralisation, décentralisation et politiques publiques », CERIPP, Tanger, 4-5 mai 2024. Autres : « Préface » de l’édition par Didier Colus du Journal d’émigration de Pierre de Bremond d’Ars, Saintes, Société des archives historiques de la Saintonge et de l’Aunis, 2024, p. 9-12 ; Participation à l’animation d’un séminaire sur la pédagogie comodale à l’université de La Rochelle, le 22 juin 2023 ; élection comme secrétaire de la SAHSA (2024).

Didier Colus

Publication annotée du Journal d’émigration de Pierre de Bremond d’Ars (1791-1800) (552 p.), AHSA 2024. Conférences à Saintes, Royan, La Rochelle, Bordeaux et Paris (Archives nationales). Elaboration de la maquette des volumes 72 et 73 des Archives historiques de la Saintonge et de l’Aunis et du volume I de la nouvelle collection « Mémoires et documents ». Couverture photographique du colloque international « Centralisation, décentralisation et politiques publiques », CERIPP, Tanger, 4-5 mai 2024.

Éric Depré

Conférences à Saintes, la Jarrie et Aigrefeuille d’Aunis en deux temps 1 Les rivages de l’Aunis au temps et en second Le dégagement des fossiles et leurs interprétations de la science à l’art avec Pierre Miramand et Thierry Bouyer. Diffusion du film Paléontologie en Aunis, sur les pas d’Alcide, réalisé par Léon Damour en Lozère à Quézac au camping Le petit monde avec l’association paléontologique des hauts plateaux du Languedoc, suivi d’une initiation de fouille paléontologique avec l’A.P.H.P.L.. Présentation d’un nouvel ouvrage à Bourgneuf avec A.H.G.P.A Trésors paléontologiques de l’Aunis, la forêt engloutie avec les co-auteurs Thierry Bouyer et Pierre Miramand.

Olivier Dubois

Président du Directoire du Groupe Thermes de Saujon et Directeur général des cliniques de Saujon, il préside l’organisation de la 10e édition des journées psychiatriques de Saujon (Octobre 2023) qui ont vu la participation de 400 médecins et professionnels de santé, et la participation du célèbre Marcel Rufo, fondateur de la maison de Solène, à Paris. Il a présidé une journée nationale sur la santé mentale, à Paris. Il est élu vice-président de la société française de médecine thermale, pour 2 ans, élu au bureau de la Fédération française des cliniques psychiatriques privées, pour 3 ans et nommé au comité médical de la fédération française de rugby. Il coordonne plusieurs études scientifiques et a défini un nouveau concept (lâcher-prise thérapeutique) grâce à la publication des résultats d’une étude novatrice, dans une revue scientifique anglosaxonne. Il est correspondant pour BFM TV et intervient pour des évènements psychiatriques nationaux. Il intervient également sur Sud radio, France 3, Figaro, RCF…

Pascal Even

« La Rochelle confinée. Une ville à l’épreuve de la peste de Marseille, 1720-1723 », Archives historiques de la Saintonge et de l’Aunis, t. LXXII, 2022 ; « Les intendants de La Rochelle et « la santé des peuples » au XVIIIe siècle. De la distribution des remèdes gratuits aux secours aux noyés », Revue de la Saintonge et de l’Aunis, t. XLVII, 2022 ; intervention au colloque du siège de 1573 de l’automne 2023 sur « Le duc d’Anjou (futur Henri III) entre La Rochelle et Cracovie ».

Pascal Ferchaud

Valorisation scénographique du patrimoine lapidaire, dans la chapelle de l’église Saint Jean-Baptiste de Saujon, des découvertes réalisées lors des fouilles du prieuré Saint-Martin en 1912 et de découvertes plus récentes. Rédaction de l’histoire de Saujon dont le premier tome pourrait paraître fin 2024-début 2025.

Emmanuel de Fontainieu

Direction du Centre International de la Mer – Corderie Royale de Rochefort, centre culturel associatif dont la mission est de diffuser la culture maritime : tourisme culturel (96 000 entrées en 2023), accueil d’artistes et créateurs, expositions temporaires, atelier matelotage, librairie, conférences, publications, évènements. En 2023 : accueil de JM Alberola (peintre), A Ndiaye (plasticien), L Howlett (scénariste théâtre). En 2024 : accueil de H Berrada (vidéaste), B Caillaud (photographe), L Ferec-Pourias (danseuse). Travail sur les Mémoires de la mer : 2023, remise de prix à Paris ; 2024 : organisation du 4e festival des Mémoires de la mer (thème : « Profondeurs ») à Rochefort et sur l’île d’Aix.

Jean-François Girard

Membre du groupe de mise en place du nouveau Directoire de l’Institut Curie. Présidence de la Fondation Odilon Lannelongue (Vanves – Hauts de Seine) pour la prise en charge de personnes atteintes de maladies neuro-dégénératives. Élu local : adjoint en charge du développement de la vie citoyenne.

Francette Joanne

« Contribution à la parution du volume 73 de la Société des Archives Historiques de Saintonge et d’Aunis. Transcription du registre d’entrées à la Maison des Filles de la Foi de Pons (1681-1791) créé par Marie d’Albret.

Christophe Lucet

Réalisation de l’exposition Pierre-Henri Simon, parier sur l’humain, 1903-1972, présentée successivement à Jonzac, Saintes et La Rochelle.

Alain Michaud

Poursuite des articles « Saintes du XIe au début du XVIe siècle, deuxième partie », Bull. de la Société d’archéologie et d’histoire de la Charente-Maritime, n°50, 2023. Participation au groupe de travail pour la sauvegarde de la pile romaine d’Ebéon. Visite de Saintes pour l’Académie de Bordeaux. Participation aux réunions et aux travaux du groupe « Saintes, monuments disparus » pour la Société d’archéologie et d’histoire de la Charente-Maritime. Participation au travail d’édition du « Journal de François-Guillaume Marillet » en cours d’édition par Didier Colus pour la Société des Archives historiques de la Saintonge et de l’Aunis.

Marie-Dominique Montel

Sortie en Italie du film On l’appelle Terence Hill, diffusé en France en 2023, et en Allemagne de Claudia la mystérieuse, rediffusion du portrait d’Hélène Carrère d’Encausse sur France 5 et de Stierlitz, le James Bond russe sur Histoire, quatre documentaires co-réalisés avec Christopher Jones. En préparation, toujours avec Christopher Jones, La femme-oiseau, Sophie Blanchard consacré à une jeune Charentaise qui fut, sous Napoléon, la première femme du monde à piloter un ballon, et La liste noire d’Hollywood, série en quatre épisodes sur la chasse aux sorcières dans le cinéma américain. Développement des programmes de la chaine de l’Académie de Saintonge sur YouTube. Vice-présidente du Centre International de la Mer. Membre du jury des films du festival Mémoires de la mer et présidente du jury du concours de lecture à voix haute pour les collégiens.

Didier Néraudeau

Interview dans le « Télégramme de Brest » sur “Quand la Bretagne était une île … bordée par des requins géants !” (05/12/2023). Communication « La transition Ediacarien-Cambrien dans le Massif Armoricain » aux Journées de l’Association des Paléontologues de France (Montauban, juin 2024). Publications : Néraudeau, D., Coutret, B., Gendry, D., Lesage, B., Loi, A., Poujol, M. (2023). Elliptical Body fossils from the Fortunian (Early Cambrian) of Normandy (NW France). CR Palevol, 22(19), 439-453 / SANTOS, A., Xiao, L., Labandeira, C., Néraudeau, D., Dépré, E., et al.. Plant–insect interactions from the mid-Cretaceous at Puy-Puy (Aquitaine Basin, western France) indicates preferential herbivory for angiosperms amid a forest of ferns, gymnosperms, and angiosperms. Botany Letters, Taylor & Francis, pp.1-20.

Christine de Ponchalon

Préparation et rédaction en chef de la brochure annuelle de la Cérémonie des Prix 2024 de l’Académie. Photographe pour l’Amicale rochelaise des véhicules anciens.

Alain Quella-Villéger

Dans le cadre du centenaire de la mort de P. Loti (juin 1923), en prolongement du colloque organisé à Paris (Sorbonne, Société de Géographie) et à Rochefort du commissariat de l’exposition et du livre Planète Loti (Magellan & Cie), a publié : Pierre Loti qui ne lit jamais… L’histoire de son élection à l’Académie française (Bleu autour), Chez Pierre Loti, le roman d’une maison (Bleu autour) et « Les lointains jamais atteints de P. , n°97, janvier-mars 2024. Loti : d’Angora à Kaboul, de l’Islande à La Mecque via Moscou », revue Histoires littéraires, n°97, janvier-mars 2024.

Philippe Ravon

Participation au numéro spécial de la Saintonge littéraire sur les peintres régionaux. Publication d’un article sur le peintre Ulysse Gorrin (1884-1965). Accueil d’une réunion de l’Académie de Saintonge au musée de l’Echevinage. Membre de la Commission régionale du patrimoine et de l’architecture en matière de protection des objets mobiliers au titre des monuments historiques. Élu au bureau national de la Chambre Nationale des Experts Spécialisés. Président des Amis des Musées de Saintes.

Anne Richard

Guide naturaliste spécialisée en botanique et conférencière au sein de l’association À fleur de marée balades nature, créée en 2004. Animation d’un stage de botanique de 4 jours autour de l’estuaire de la Charente et ses îles en avril (et ce depuis 20 ans). En mai, animation d’un stage de 5 jours dans les Hautes-Pyrénées. Interventions régulières auprès des municipalités pour la formation des agents des Espaces Verts (à Saintes et à Rochefort sur le thème des plantes des rues). Suite à la publication du livre Jeux buissonniers en décembre 2022 aux éditions surgériennes La Nage de l’Ourse, conférences et ateliers dans les médiathèques de St Pierre d’Oléron et Saint Jean d’Angély. Juin : participation aux salons du livre de Niort et Saint Emilion. Membre du Conseil de Développement du Pays Rochefortais. Membre de la Société Botanique du Centre Ouest (SBCO) et de la Société Mycologique du Massif d’Argenson (SMMA).

Christine Sébert-Badois

Amélioration de l’accueil au château de La Roche Corbon en redéssinant les arcs de cercles autour des tilleuls avec un double alignement de chênes verts (190 sujets plantés) et 50m3 de terre apportée. Création d’une terrasse végétalisée à double pente sur la partie restauration.Configuration de l’entrée revue avec plantation d’iris et de rosiers Pierre Loti. Nouvelle taille des ifs en cône. Début de la conversion du jardin classique en un lieu sans produit phytosanitaire, excepté contre la pyrale du buis Lancement des études sur le bâti extérieur pour de futurs travaux sur le mur ouest et l’escalier d’eau. Formation organisée pour les adhérents de la Route Historique des Charentes.

Marc Seguin

Seigneurs et dames de Jonzac de Charles VII à Louis XIII. La noblesse de Saintonge méridionale au début des Temps modernes, La Geste, Second semestre 2023, 310 p. / « Maladreries et lépreux », Revue de la Saintonge et de l’Aunis, vol. XLVII (2022 – parution 2023), p. 21 à 27. / « Les guerres de Religion en Saintonge (1562-1598) », Revue Le Picton (oct. nov. déc. 2023), p. 36 à 40.

Christian Vernou

Publications : « Tête votive au torque de Luxeuil » in Les lettres séquanes, cat . expo Mbaa Besançon ; « Du nouveau sur la Commanderie générale antonine de Boutiers », in Revue de l’AFAA (avec P. Huraux) ; « Une sculpture énigmatique aux Portes de Tignes (Savoie) », in Rubrique Patrimoines de Savoie ; « UMR 6298 et musée archéologique de Dijon — Un partenariat heureux » in ARTEHIS, 30 ans d’histoire, 1993-2023 ; « Anciennes découvertes gallo-romaines à Jarnac », in Bulletin de la SAHCM, n°50. Conférences : « La Charente à l’époque gallo-romaine », à l’occasion des 30 ans de la parution de la CAG 16, le 13 janvier à Cognac (GREH) et le 13 avril à Chassenon (Amis de Chassenon) ; « La science au service du Patrimoine-ARC-Nucléart », le 23 mai, à Saint-Hilaire-de-Riez, 85 (HCPPR). Correcteur des actes d’un colloque international : « Les patrimoines archéologiques face aux évolutions climatiques » Lyon, nov. 2023, Université Lyon 2, à paraître.

Événements

Événements

Une année de l’Académie, octobre 2023 – septembre 2024

Un public record pour la cérémonie des prix du 1er octobre 2023 à Royan

La cérémonie de 2023 a enregistré une audience inégalée, avec 250 spectateurs présents salle Jean Gabin et 1800 téléspectateurs qui ont suivi la retransmission sur leurs écrans. Un bel écho également dans les media qui ont consacré plus d’une vingtaine d’articles aux 14 lauréats dont l’historien Mickael Augeron, Grand prix de l’Académie. Les discours et les séquences audio-visuelles ont été très applaudis de même que la réception solennelle des nouveaux académiciens, le psychiatre Olivier Dubois et l’archéologue Christian Vernou, tous deux chaleureusement accueillis par un public enthousiaste. Enfin, l’après-midi s’est achevée avec humour grâce au talent du comédien Bilout, prix de l’île d’Oléron, qui a régalé les spectateurs avec plusieurs sketchs inédits.

Les lauréats 2023

- Grand Prix 2023 : Mickaël Augeron pour Les corsaires de Dieu (Indes savantes) et ses travaux d’historien

- Prix Jean-Claude Dubois (littérature) : Jean Bernard-Maugiron, Un carrelet sur l’île Madame (éditions du Ruisseau)

- Prix de Marennes : Isabelle Arzul (Ifremer) pour ses recherches sur l’immunité et l’ADN des huîtres

- Prix La Rochelle Université (Sciences) : Abdallah el Hamidi et les mathématiques appliquées à la recherche médicale

- Prix de Saintes : Nicolas Giraud pour le film l’Astronaute

- Prix Dangibeaud (Histoire) : Frédérique Rémy, Femmes courage (La Bouinotte)

- Prix de Royan : Gilles Ragot, Maisons des bords de mer (Hermann)

- Prix Jacques et Marie-Jeanne Badois : Dany et Albert Sutre pour la Maison-musée du peintre Gaston Balande

- Prix de la Corderie Royale : Didier Quella Guyot pour l’album Halifax, mon chagrin (Feles éditions)

- Prix de Rochefort : Contre-amiral François Guichard, Premières plongées (Locus Solus)

- Prix de la Haute Saintonge : Claude Révolte, organisateur des Eurochestries

- Prix Royan Atlantique : Patrick Giro et Marie Avril, En route pour la Nouvelle France (ed 53 et 58)

- Prix Claire Belon : Didier Jung, Sophie et Jean-Pierre Blanchard – Aéronautes professionnels (Indes Savantes)

- Prix de l’Île d’Oléron : Bilout (Philippe Couteau) comédien, conteur, humoriste patoisant

La télévision de l’Académie

Le constat est là, depuis sa création notre jeune chaine de télévision a multiplié la visibilité de l’Académie et de ses prix. Avec la mise en ondes régulière de nouvelles vidéos consacrées aux activités des académiciens, elle atteint un très bel audimat de plus de 22 000 téléspectateurs. La cérémonie des prix, quant à elle, peut ainsi être suivie en direct ou en différé. Soulignons qu’il est conseillé de s’abonner gratuitement afin d’être informé en continu des nouveaux programmes. A découvrir, en cliquant ici.

L’exposition Pierre-Henri Simon à Saintes, Jonzac et La Rochelle